内部リンクとは?SEOに効果的な貼り方や最適化する方法を解説!

内部リンクを正しく設置すると、ページの検索順位を上げられる場合があります。

弊社の事例ではあるページの内部リンクを見直しただけで、検索順位圏外から4位まで上がったこともあるため、SEOへの影響は大きいと言えるでしょう。

しかし、やみくもに内部リンクを貼ってしまうと、貼られたページの評価が下がる可能性もあります。不要なトラブルを防ぐためには、内部リンクについて正しい知識を身につけておくことが大切です。

この記事では、検索順位を上げる内部リンクの貼り方について解説します。

SEO対策にお悩みの方へ

SEO対策に以下のようなお悩みを抱えていませんか?

・SEO対策の正しい進め方、やり方が分からない

・上位表示させたいキーワードの検索順位が上がらない

・アクセスは集まったが、問い合わせや売上に繋がらない

SEO対策には多くの企業が力を入れていますが、検索上位表示に成功し、問い合わせや売上に繋げるには、高度な知見が必要になります。

メディアグロースでは、100サイト以上の対策実績をもとに、再現性のあるSEO対策の独自フレームワークを作成しています。

もし現状、SEO対策に伸び悩みや課題がある場合は、まずは「SEO対策ノウハウ3点セット」を無料ダウンロードしてください。

事例やチェックリストも公開中!

目次

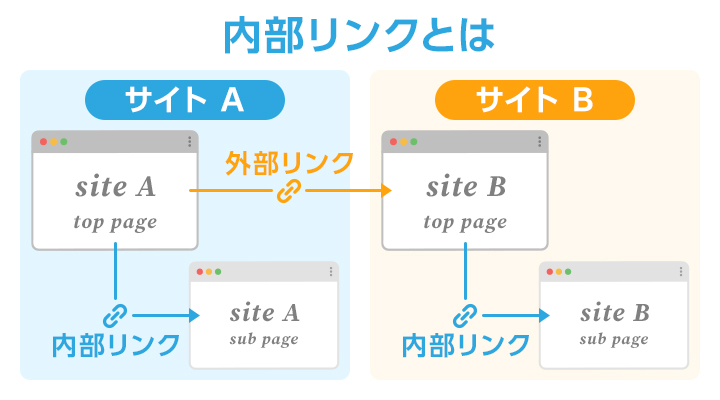

内部リンクとは

内部リンクとは、自社サイト内(同じドメイン)のページ同士のリンクのことを指します。

例えば、自社ページAから自社ページBにリンクを貼られたリンクは内部リンクに該当します。SEOでは内部リンク以外にも、外部リンクやページ内リンクなどの用語も出てきます。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

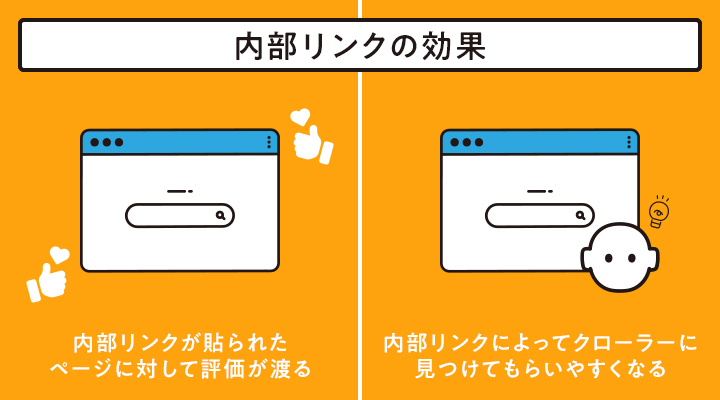

内部リンクのSEOへの効果・影響

内部リンクがSEOにもたらすメリットや効果は主に以下の2つです。

内部リンクが貼られたページに対して評価が渡る

内部リンクは、貼られたページに対して評価を渡せる効果があります。

例えば、自社ページAから自社ページBにリンクが貼られると、ページBの評価が高まるイメージです。ページからページへ渡る評価のことをリンクジュース(造語)とも呼びます。

すでに検索上位にランクインしている記事は、検索エンジンから評価されていると判断できます。このページから別の記事にリンクすることで、評価されている記事の評価を渡すことが可能です。

ちなみにリンクジュースは、リンクを貼られたページに流れます。

自社ページAから自社ページBにリンクを貼った場合は、ページBに評価が渡るということです。ページAに対してリンクジュースが流れるわけではない点を覚えておきましょう。

内部リンクによってクローラーに見つけてもらいやすくなる

内部リンクには、検索エンジンのクローラーにページを見つけてもらいやすくなる効果もあります。

例えば、何度もクリックしなければ辿り着けないようなページは、クローラーが見逃してしまいがちです。適切に内部リンクでつなげることで、クローラーに見つけてもらいやすくなるでしょう。

適切に内部リンクを貼ることで、クローラーが効率的に巡回できるサイトにすることができます。

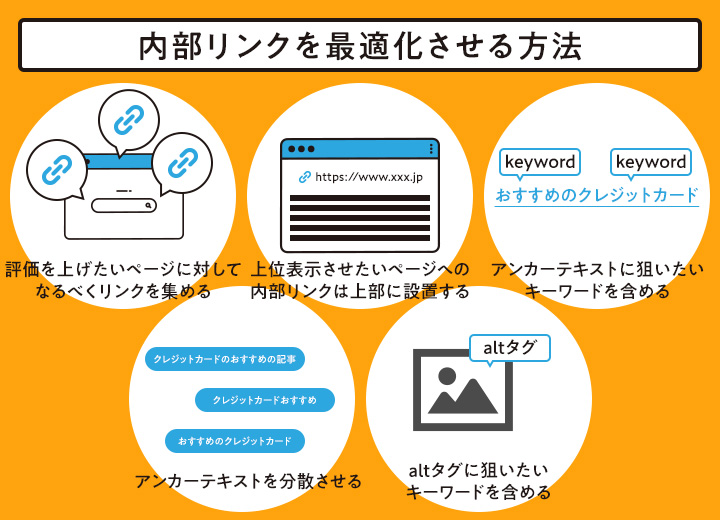

内部リンクを最適化させる方法

ここでは、検索順位を上げるための内部リンクの貼り方について紹介します。

評価を上げたいページに対してできる限りリンクを集める

評価を上げたいページがある場合、そのページに可能な限り内部リンクを集めるようにすると良いでしょう。

一般的にリンクが多く集まるページは、Googleに重要度の大きいページだと認識されることが見込まれています。また、ユーザーは内部リンクを辿ってページに訪れる場合が多いです。

そのため、内部リンクが集まっているページは、ユーザーが訪れる確率が上がり、ユーザー流入数の増加が期待できます。さらに、利便性の高いページだとGoogleに認識され、ページの評価が上がることがあります。

リンクを集める方法として例えば、重要記事へ遷移する内部リンクを関連する記事内に設置するケースなどがあるとされています。

ただし、関連の低いページからリンクを集めるだけでは、必ずしも評価の向上には繋がらないことが多いため、注意しましょう。

したがって、評価を高めたいページと関連の強いページからのリンクを収集することが重要だと考えられています。

上位表示させたいページへの内部リンクは上部に設置する

上位表示させたいページへ内部リンクする際は、ページの上部に設置しましょう。

この施策の背景としては、リーズナブルサーファーモデルという仕組みを理解することが大切です。リーズナブルサーファーモデルとは、Googleが取得しているリンク構造に関する特許になります。

リーズナブルサーファーモデルの場合、1つのページに貼られた全てのリンクが同じ価値を持つのではなく、「リンクを貼る場所等によって、リンクが貼られたページに渡る評価が変わる」と考えられます。

例えば、1つのページに対して7箇所でリンクを貼ったとします。

この際、メインコンテンツの上部に貼られたリンクは60点で、フッターなどの目に止まりにくい共通部分に貼られたリンクは数点しかリンクジュースを流せないといったようなイメージです。(あくまで仮の数値であり、正確な数値ではありません)

ページ内のどこにリンクを貼るのかによって、渡される評価が大きく変わってきます。

そのため、リンク先のページが重要なものである場合は、なるべくメインコンテンツの上部に貼っておくのがおすすめです。ユーザーの目にも止まりやすいので、クリック率の向上にもつながるでしょう。

アンカーテキストに狙いたいキーワードを含める

内部リンクのアンカーテキストに狙いたいキーワードを含めることも重要です。

アンカーテキストとは、リンクを貼る際に設置する文言になります。

上の参考画像の場合「関連記事はこちら」のリンクが貼られている「こちら」の部分がアンカーテキストです。

例えば「クレジットカード おすすめ」というキーワードで上位表示を狙っている記事に対してリンクを貼る際に「こちらの記事を詳しく見てください」と文言の「こちら」の部分にリンクを設置するのはよくありません。

「こちら」という文言では、リンク先にどのような情報があるのか明確に伝えることができないからです。

そのため、「クレジットカード おすすめ」というキーワードの場合は、「クレジットカードおすすめの記事を見てください」という感じで、アンカーテキストに狙いたいキーワードを設定する必要があります。

対策キーワードを自然な文章として含めておくと、検索エンジンにキーワードと遷移先のページの関連性を伝えやすくなります。

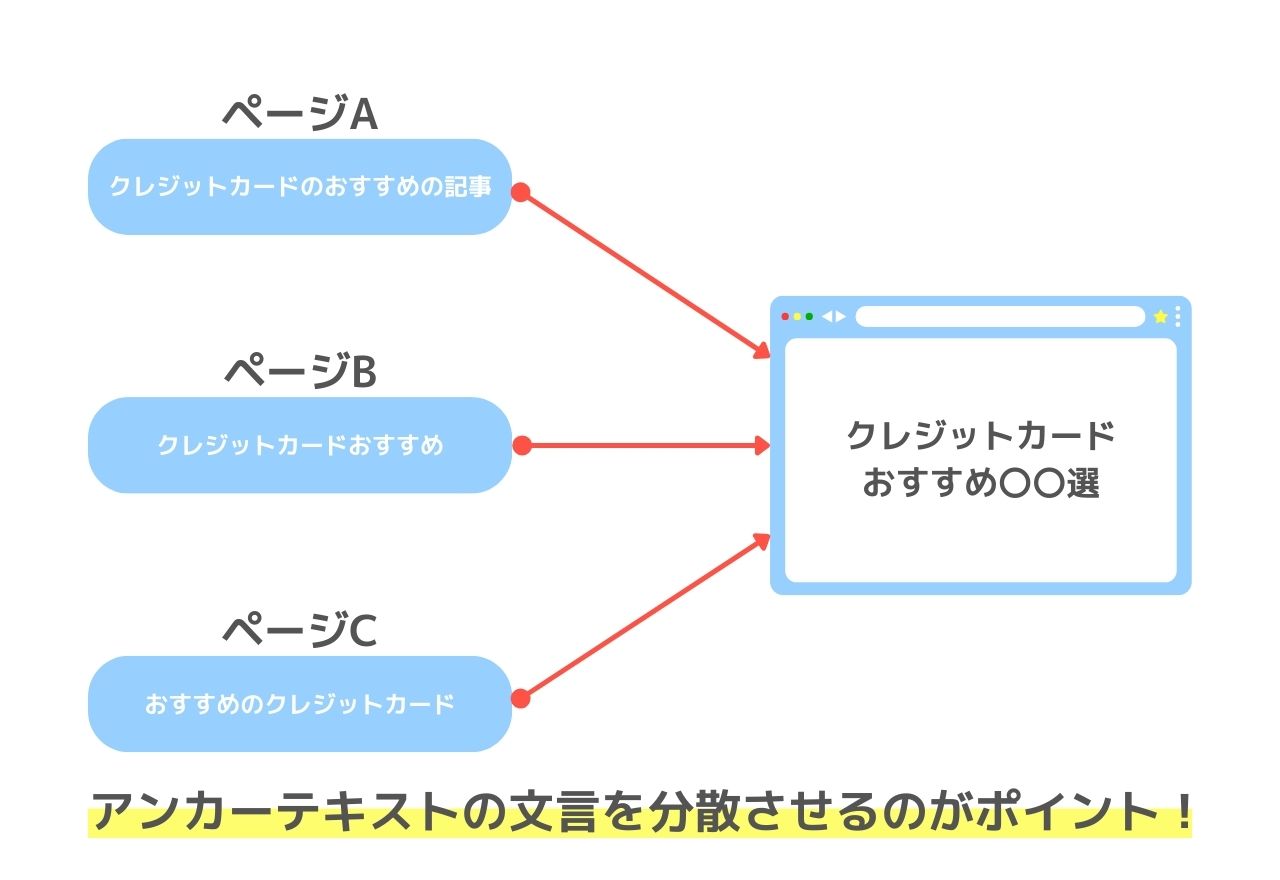

アンカーテキストを分散させる

複数のページから1つのページにリンクを貼る場合は、各ページに設置するアンカーテキストの文言を被らないようにすることが大切です。

アメリカのSEO専門メディアであるZyppyでも「アンカーテキストの多様性が検索トラフィックの増加と相関関係にある」と言及されています。

例えば、「クレジットカード おすすめ」で狙いたい記事があり、A記事、B記事、C記事からリンクを貼るとします。この際、アンカーテキストの文言を分散させることで、検索順位の向上が見込める可能性があるということです。

対策キーワードを含めつつ、記事ごとに違和感のない文言に設定してみると良いでしょう。

バナー画像はaltタグに対して狙いたいキーワードを含める

画像がリンクになる場合は、アンカーテキストがaltタグに設定された文言となるため、altタグ(alt属性)に対して、狙いたいキーワードを含めるようにしましょう。

altタグとは、HTMLのタグ内で使用される属性で、画像が表示できない場合に表示される「代替テキスト」のことです。

WordPressではメディアの編集画面に表示される「代替テキスト」がaltタグに該当します。

対策キーワードを含めつつ、簡潔でリンク先のページをわかりやすく表現した文言に設定することが大切です。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

SEO効果の見込める内部リンクの設置場所

ここでは、内部リンクの設置場所について見ていきましょう。

グローバルナビゲーション

グローバルナビゲーションは、Webサイトのヘッダー部分に表示されるリンクです。

多くのサイトでは「サービス内容」や「企業情報」などのメニューが表示されるエリアになります。グローバルナビゲーションは、基本的にクリックされやすく、全てのページで表示されるため、SEOにおいても価値が高いと考えられます。

サイトの中でも重要度の高いページをグローバルナビゲーションに設置することで、検索エンジンのクローラーが巡回しやすくなるでしょう。

パンくずリスト

パンくずリストは、Webサイトの現在地を示す機能です。

「ホーム > カテゴリー > 現在のページ」というような表示で、主に各ページの上部に表示されます。

ユーザーにとっては、カテゴリーや関連ページにアクセスしやすいのがメリットです。検索エンジンにとっては、Webサイトの構造が伝わりやすくなり、パンくずリストからクローラーがサイト内を巡回しやすくなる効果が期待できます。

このようにパンくずリストは、ユーザーと検索エンジンの両方に対してメリットがあるので、必ず設置するようにしましょう。

サイドバー

サイドバーは、グローバルナビゲーションと同様に多くのページで表示されるエリアです。

関連性の高いページをリンクしておくことで、ユーザーの目に止まる可能性を高めることができます。ただし、サイドバーにリンクをたくさん設置してしまうと、視認性や操作性が落ちる原因になりやすいです。

さまざまなリンクを設置した結果、クリックされなくなってしまっては意味がないので、ページにとって関連性の高いリンクに限定するようにしましょう。

フッター

フッターはWebサイトの最下部に位置するエリアです。

ヘッダーやサイドバーと比べてクリック率は高くありませんが、クローラーが巡回しやすくなるメリットがあります。

ユーザーにとっても、Webサイトの主要ページを把握できるので、グローバルナビゲーションと同じく、主要なページをリンクしておくとよいでしょう。

コンテンツ内部

コンテンツ内部も、SEO効果の見込める設置場所の1つに挙げられます。

特定の記事において、重要なキーワードや内容に関する詳しい解説が別のページに存在するケースも少なくないです。

その場合、内部リンクを設けることで、ユーザーが知りたい情報に遷移しやすくなることがあります。

また、関連するページに遷移させることで、ユーザーの回遊を促す効果も期待できます。

そのため、以下のポイントを踏まえて記事内部にリンクを設定すると良いでしょう。

- 記事を読み進める中で、ユーザーがより深く知りたいと考えるキーワードや内容がある箇所に設置する

- リンクの遷移先のページで狙いたいキーワードを含めた文言を、アンカーテキストに設定する

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

内部リンクについてよくある質問

内部リンクに関するよくある質問をまとめました。

内部リンクと外部リンクの違いは何ですか?

外部リンクとは、他社サイト(異なるドメイン)のページから自社サイトのページに貼られたリンクのことです。

その中でも、他社サイトから自社サイトへリンクすることを「被リンク」と呼び、自社サイトから他社サイトヘリンクすることを「発リンク」と分けて呼ぶこともあります。

- 自社サイト内のリンク=内部リンク

- 他社サイトから自社サイトに貼られたリンク=外部リンク

上記のように覚えておけば間違いありません。

内部リンクとページ内リンクの違いは何ですか?

内部リンクと混同されやすいリンクの1つにページ内リンクがあります。

ページ内リンクは同じページ内の別の場所に移動するためのリンクです。代表的な例としては、記事内に設置された目次になります。アンカーリンクと呼ばれる技術を用いて作成されるため、ページ内リンクではなくアンカーリンクと呼ばれることもあります。

内部リンクは、同じサイトの別のページ同士をつなぐリンクなので、ページ内リンクとは性質が違うことがわかるでしょう。

内部リンクを設定する際の注意点はありますか?

内部リンクを設定する際の注意点として以下が挙げられます。

- リンク切れを適宜修正する

- 関連性のないページに対して、内部リンクを貼らない

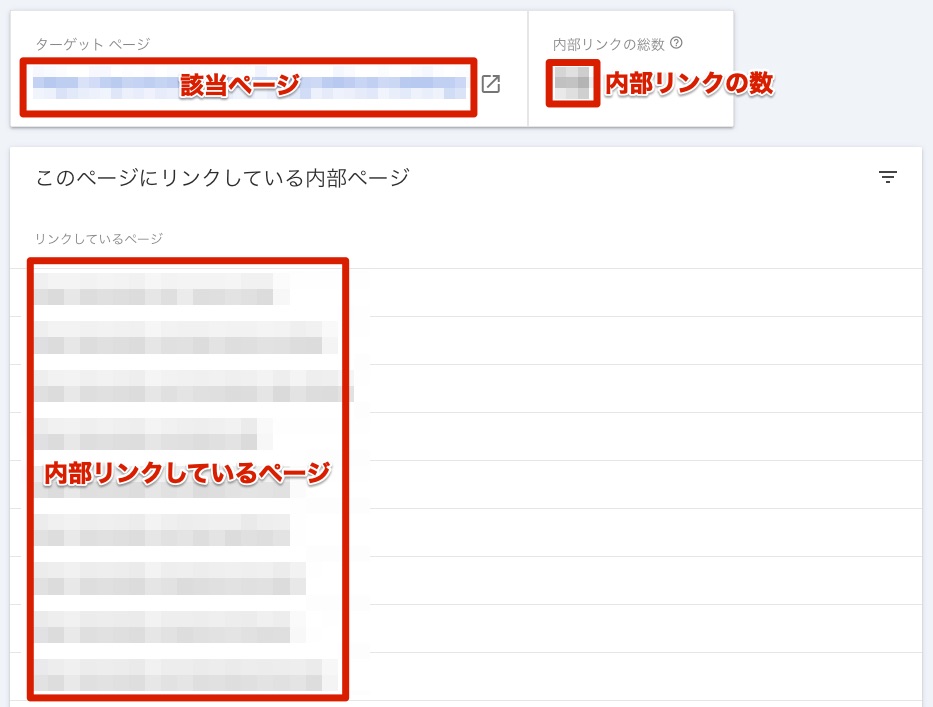

ブログやホームページの内部リンクを調べる方法

ここでは、Google Search Consoleを使って内部リンクを調べる方法を紹介します。

- トップページで「リンク」をクリック

- 「内部リンク」の「詳細」をクリック

- 内部リンクを調べたいURLをクリック

Google Search Consoleのトップページ左側にある「リンク」をクリックします。

「内部リンク」が表示されるので「詳細」をクリックしてください。

内部リンクが設置されているページが一覧表示されます。

ここで内部リンクを調べたい記事のURLをクリックしましょう。

該当ページの内部リンクについて詳細が表示されます。

具体的には内部リンクの数や、内部リンクしているページのURLを確認可能です。

必要に応じてダウンロードもできるので、適宜活用していくとよいでしょう。

SEOでお悩みの方は株式会社メディアグロースへ

この記事では、検索順位を上げる内部リンクの貼り方について紹介しました。

内部リンクを適切に貼ることで、貼られたページに対してリンクジュースを流すことができます。クローラーの巡回率が上がったり、ユーザーの利便性が上がったりなど、SEO的にも良い影響を与える効果があるでしょう。

ただし、関連性のないページを内部リンクするのはよくありません。

また、アンカーテキストの文言には対策キーワードを違和感なく設置することも重要です。

株式会社メディアグロースでは、自社が運営するメディアで培った豊富なノウハウをもとにお客様に対して実践的なSEOの施策提案を行っております。

「問い合わせ獲得につながるキーワードが知りたい!」「SEO経由での売上を最大化させたい!」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

この記事の監修者

舟崎友貴

SEOコンサルタント/株式会社メディアグロース代表

詳しく見る ▼

監修者のプロフィール

2014年慶応義塾大学卒業後、コンサルティングファームを経て起業。

副業で作成したアフィリエイトサイトを1,000万円以上で事業譲渡後、Webメディア運営企業を設立し、億単位のバリュエーションで株式譲渡。

ロックアップ終了後、代表を退任し、新たに株式会社メディアグロースを創業。

現在は、大手企業へのSEOコンサルティング・多数の自社メディア運営に従事。

保有資格

監修者の身元

この記事の著者・運営者:株式会社メディアグロース

自社運営で培ったSEOの知見をもとに、SEOコンサルティングや記事制作代行を行う。代表は10年以上のSEO対策歴を持つ舟崎友貴。YouTubeチャンネル「SEO大学-メディアグロース」でSEOの最新情報を配信している。