【5分で理解】オウンドメディアとは?意味や定義、メディアグロース流の運用ステップを解説!【2026年最新】

目的や業種に合ったSEO施策をご提案

SEO対策にお悩みの方へ

SEO対策に以下のようなお悩みを抱えていませんか?

・SEO対策の正しい進め方、やり方が分からない

・上位表示させたいキーワードの検索順位が上がらない

・アクセスは集まったが、問い合わせや売上に繋がらない

SEO対策には多くの企業が力を入れていますが、検索上位表示に成功し、問い合わせや売上に繋げるには、高度な知見が必要になります。

メディアグロースでは、100サイト以上の対策実績をもとに、再現性のあるSEO対策の独自フレームワークを作成しています。

もし現状、SEO対策に伸び悩みや課題がある場合は、まずは「SEO対策ノウハウ3点セット」を無料ダウンロードしてください。

事例やチェックリストも公開中!

オウンドメディアの問い合わせを爆増させる7施策は、以下動画でも詳しく解説しています。

目次

オウンドメディアとは

オウンドメディアの意味・定義

オウンドメディアとは、企業が自社で保有・運営しているメディアのことを指します。

広義にはパンフレットや機関誌、SNSアカウント、ホームページなども該当しますが、「企業が情報発信する記事型のWebメディア」を意味する場合が多いです。

理由は、検索エンジンからの集客や見込み顧客への教育を目的として活用されるケースが増えているためです。

本記事では後者の意味、つまり「記事型Webメディア」としてのオウンドメディアを中心に詳しく説明していきます。

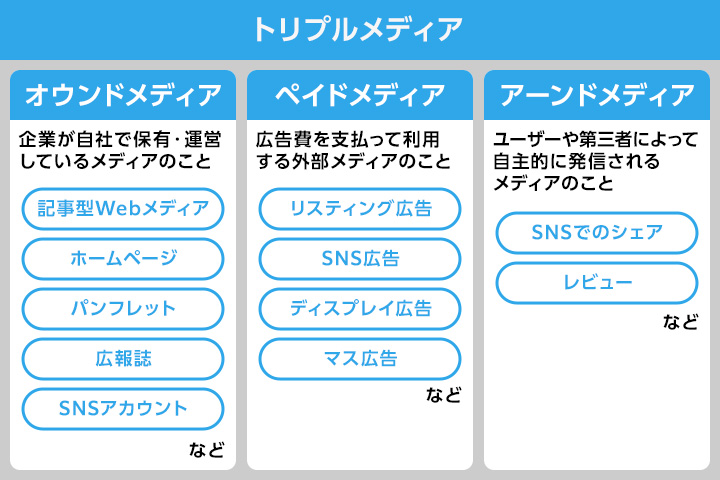

トリプルメディアとの関係

トリプルメディアとは、ペイドメディア・アーンドメディア・オウンドメディアの3つを指し、企業の認知拡大や集客に寄与するという共通の役割を持っています。

ただし、短期的に効果を発揮するもの、中長期的に信頼を積み重ねるものなど、それぞれ得意分野が異なります。そのため、それぞれのメディアを個別のものとして捉えず、強みを掛け合わせることが大切です。

ペイドメディアとは

ペイドメディアとは、広告費を支払って利用する外部メディアを意味します。リスティング広告やSNS広告、ディスプレイ広告、マス広告などが代表的で、即効性の高いマーケティング手法として活用されます。

ただし、広告を停止した瞬間に流入が途絶えるため、オウンドメディアと組み合わせることで短期と長期の両軸で成果を狙うことが効果的です。

アーンドメディアとは

アーンドメディアとは、ユーザーや第三者によって自主的に共有・拡散されるメディアのことです。

SNSでのシェア、レビューなどが該当し、企業側が直接コントロールできない反面、信頼性が高い情報として受け止められる特徴があります。

オウンドメディアで質の高いコンテンツを提供すれば、口コミやSNS拡散に繋がり、アーンドメディアとの相乗作用を得られる可能性があります。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

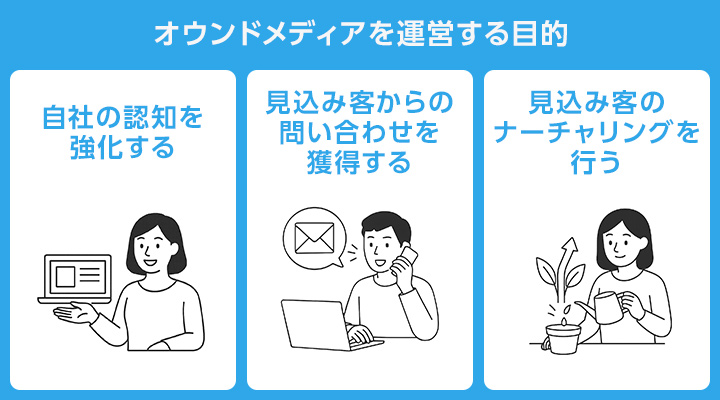

オウンドメディアを運営する目的

オウンドメディアは、流入経路によって果たす役割が大きく変わります。

オウンドメディア流入の中心でもある、SEO流入の場合は、検索ニーズを起点にしているため認知獲得や課題解決につながるコンバージョン獲得が主な役割です。

一方で、メルマガやSNSなど既に接点のあるユーザーからの流入では、記事を通じて理解を深めてもらうことでエンゲージメントを醸成し、関係を長期的に強化することが期待できます。

自社の認知を強化する

オウンドメディアを運営する大きな目的のひとつは、自社の認知を広げることです。広告に頼らず、自社が発信する記事を通じてターゲットに情報を届けることで、ブランドを自然に知ってもらえる機会を増やせます。

SEOで上位表示を実現できれば、検索を通じて顕在〜潜在顧客に継続的に接触できる点が強みです。

例えば、専門的なノウハウ記事を提供すれば「この分野に詳しい会社」という印象を与えやすくなります。

ただし、情報の信頼性や独自性が不足すると、逆にブランドイメージを損なうリスクもあるため注意が必要です。

見込み客からの問い合わせを獲得する(コンバージョンの獲得)

オウンドメディアの運営目的として、見込み客からの問い合わせや資料請求といったコンバージョンを増やすことが考えられます。

検索経由で訪問するユーザーは課題意識が強いケースが多く、見込み客が調べるキーワードで上位表示できれば、安定したコンバージョンの獲得が期待できます。

例えば「サービス名+料金」や「おすすめ+地域名」といった顕在層向けキーワードで検索順位を上げることで、問い合わせ数の向上が期待できます。

ただし、潜在層向け記事では直接CVに繋がりにくいため、ホワイトペーパーなど中間地点を設ける工夫も重要です。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

見込み客のナーチャリングを行う

オウンドメディアは、SNSやメルマガなどで既に接点を持っているユーザーを中長期的に育成する役割も果たします。

直接的な問い合わせには至っていなくても、継続的に記事を読んでもらうことで、自社への理解や信頼を深めてもらうことができます。

例えば、メルマガから誘導したユーザーに専門性の高い記事を読んでもらえば、自社の知見を伝えつつ関心を維持できます。

このようなナーチャリングは、最終的なコンバージョンに繋げるために重要ですが、過度な宣伝を続けると逆効果になるため、顧客に有益な情報提供を第一に考えることが必要です。

オウンドメディアのメリットとデメリット

オウンドメディアのメリットとデメリットについて見ていきましょう。

メリット

オウンドメディアのメリットとして、以下の内容が挙げられます。

資産性の高い集客方法であるため、安定した問い合わせ獲得が可能になる

オウンドメディアは、一度制作した記事やコンテンツが資産として蓄積されるため、長期的に顧客と問い合わせ獲得に結び付きます。

広告のように掲載をやめると集客数がゼロになる仕組みと異なり、検索エンジンで上位表示されている限り、継続的な顧客獲得が可能になっています。

資産性の高さは、オウンドメディアの大きなメリットと言えるでしょう。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

広告費の削減に繋がり、全体CPAの低下に繋がる

オウンドメディアを活用することで、広告に依存せずにコンバージョン獲得が可能となり、結果的に全体CPAを下げられる点が大きなメリットです。

| 施策 | 獲得件数 | 広告費用 | CPA |

|---|---|---|---|

| 広告のみ | 50件 | 75万円 | 15,000円 |

| 広告+オウンドメディア | 150件(広告50件+SEO100件) | 75万円 | 5,000円 |

広告のみではCPAが15,000円ですが、オウンドメディアから月100件の自然流入を追加できれば、全体CPAは5,000円にまで低下します。

結果として、広告の許容CPAが高まり、より攻めの運用が可能になる点は大きなメリットです。

企業の認知度向上につながる

オウンドメディアは、自社が提供する商品やサービスに関連する情報を発信することで、企業の認知度向上に直結します。

例えば、「SEO対策」「会計ソフト」などの単ワードで上位表示を取ることができれば、検索ユーザーの第一想起を獲得できる可能性があります。

実際に多くのユーザーが検索を起点にサービスを検討するため、検索結果の上位に表示されることは、信頼性やブランド力を高める重要な要素です。

また、ユーザーがサービスを検討するとき、最初に思い浮かぶ企業に優先的にアプローチする傾向があります。そのため、第一想起を獲得できた場合、競合よりも先に選ばれる可能性が高まります。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

デメリット

オウンドメディアのデメリットとして、以下の内容が考えられます。

結果が出るまでに時間がかかる

オウンドメディアの集客方法は、SEOが中心であるため、結果が表れるまでに時間を要する傾向があり、成果を得るまでには、4か月から半年以上必要になるケースが多いとされています。

よほど強いドメインに記事を入れない限り、記事を公開してもすぐに上位表示されることは少なく、競合が強い領域では、年単位の時間を要する可能性があります。

そのため、即効性を求める場合は広告出稿を同時に実施するなど、短期で成果の出る施策と組み合わせることが大切です。

運用に手間とコストがかかる

オウンドメディアは成果が出るまでに継続的な運用が必要であり、手間とコストがかかる点がデメリットです。

以前はSEO会社に丸投げで外注しても効果が出るケースがありましたが、近年は記事の独自性や専門性が強く求められており、社内の独自情報を記事に盛り込まなければ、成果が出にくくなっています。

そのため、社内での知見提供、記事の執筆など一定のリソースを割く必要があります。

具体的には、SEO会社が見出し設計を担当し、社内の専門担当者が執筆や監修を行うといった分業体制が、成果とリソースを踏まえたうえで、現実的な運用体制になっています。

専門知識とスキルが必要になる

オウンドメディアの運用には、戦略設計から記事制作、SEO対策、効果測定に至るまで多岐にわたる専門知識とスキルが必要です。

そのため、完全に内製のみで進めようとすると、リソース不足やノウハウ不足により成果が出ないケースがほとんどです。

例えば、キーワード選定、CV地点の設計、アルゴリズムを踏まえたSEO対策などは、専門性が高く、経験が乏しいと効果を出しにくくなっています。

知見が不足している場合は、外部のプロフェッショナルにサポートを依頼し、社内のリソースと組み合わせることで効果的な運用につなげることが重要です。

メディアグロースでは、自社メディア運営で培った見識をもとにオウンドメディアの立ち上げから運用支援まで、一貫して支援できます。

無料相談では、運用方針のアドバイスが可能になっていますので、気兼ねなくお申し込みください。

目的や業種に合ったSEO施策をご提案

【メディアグロース流】失敗しないオウンドメディアの運用ステップ

オウンドメディアの目的を決定する

オウンドメディア運用の第一歩は、明確な目的を決めることです。認知拡大なのか、CV獲得なのかによって戦略は大きく変わります。

よくある失敗例として、本当はCV獲得を目的としているにもかかわらず、「〇〇とは」などCVから遠い認知系キーワードばかりを対策してしまい、アクセス数は増えたものの問い合わせが全く発生しないといったことが挙げられます。

最初に目的を言語化して共有しておくことで、キーワード選定や記事制作の方向性がぶれず、成果につながりやすくなります。

ペルソナの作成

運用目的が決まった後は、誰に向けて情報を届けるのかを明確にするペルソナの作成を行います。

性別や年齢といった基本属性に加え、課題意識や検索時の状況まで想定することで、記事の切り口や構成がぶれにくくなります。

実務では、商品設計段階で作ったペルソナをそのまま活用するケースも多く、これによりチーム全体で共通認識を持てるのが利点です。

一方で、ペルソナが曖昧だと「初心者向け」と「専門家向け」の記事が混在し、結局誰にも刺さらないコンテンツになる失敗例も少なくありません。

明確なペルソナ設計こそ、ユーザーに寄り添った記事制作の土台となります。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

キーワード洗い出し・優先度付け

オウンドメディアの集客はSEOが前提であるため、キーワードの洗い出し・優先度付けが必須となります。

キーワード選定の際に、検索ボリュームのみで優先度の判断をすると、流入が増えてもコンバージョンにつながらない場合があります。

そのため、目的やCVまでの距離を踏まえて、以下のように、適切な優先度付けをしていくことが重要です。

| キーワード例 | 検索ボリューム | CVまでの距離 | 目的に応じた優先度 |

|---|---|---|---|

| SEOとは | 大きい | 遠い(認知段階) | 認知獲得が目的なら優先度高 CV獲得が目的なら優先度低 |

| SEO 外注 | 小さい | 近い(検討・比較段階) | 認知獲得が目的なら優先度低 CV獲得が目的なら優先度高 |

キーワードごとのCV地点の設計

キーワードによってユーザーの検討段階が異なるため、CV地点の設計を分けることが重要です。

例えば、顕在層向けキーワードである「SEO 外注」であれば、問い合わせフォームへの導線が有効です。

一方、潜在層向けキーワードである「SEO対策 やり方」であれば、ホワイトペーパーのダウンロードなど、情報収集段階に適したCV地点を用意する方が成果につながります。

ユーザーの検討段階に応じたCV地点の設計がCVR改善の鍵となります。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

KPIの設計

オウンドメディアの運用では、KPIを段階ごとに設計することが欠かせません。

メディア開設初期は記事数や制作体制の構築をKPIに設定し、中期にはアクセス数や検索順位、そして最終的にコンバージョン数を追うのが効果的です。

SEOの特性上、短期間で成果を得るのは難しいため、段階的にKPIを切り替えることでモチベーション維持と長期的な成果につながります。

サイト制作

オウンドメディアのサイト制作では、初期段階から過度なページ作成やデザイン投資は不要です。トップページ・記事一覧ページ・記事ページが、ある程度整っていれば十分に運用可能です。

また、注意点として、タグページを量産すると低品質ページと見なされ、サイト全体の評価が下がる恐れがあるため、よほどタグページが必要でない限り、タグページの制作は不要と考えて問題ないです。

SEO目的のオウンドメディアであれば、必要最低限の設計に留め、価値あるコンテンツ制作にリソースを割くことが推奨されます。

記事制作

記事制作では「検索意図を満たすこと」と「独自性を出すこと」の両立が不可欠です。

以前はSEO会社に丸投げして記事を作成するのみでも上位表示できる時代がありました。しかし現在は、独自性のない記事はGoogleから評価されにくく、成果につながりにくい状況になっています。

SEO会社は検索意図を踏まえた見出し作成に強い一方、事業会社は独自性の高い内容の執筆に強みがあります。

完全外注や完全内製ではどちらかが不足しやすいため、SEO会社が見出し構成を設計し、事業会社が執筆に関与するハイブリッド体制が理想的であると考えています。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

SEO対策の実施

現代のSEOは「総合格闘技」とも呼ばれ、記事の品質を高めるのみでは成果が出にくい状況です。

競合と比べてドメインの強さが劣っている場合、どれほど質の高いコンテンツを作っても検索上位に表示されないことも珍しくありません。

そのため、被リンク獲得などの外部施策を並行して行うことが重要です。また、被リンク獲得に限らず、内部施策やコンテンツ対策、EEAT対策など、多角的なSEO対策を実施していくことも必須の事項になっています。

効果計測・運用改善

オウンドメディアは作って終わりではなく、効果を数値で計測し改善を繰り返すことが成果につながります。

具体的には、キーワード順位、記事別のアクセス数やCV数、記事からフォームへのクリック数、フォームのCVRなどを把握することが重要です。

その上で、CVを生み出している記事の順位をさらに高めたり、成果が出ているキーワードと同じ種類の新規記事を追加したりする改善が有効です。

また、フォームのEFO対策によるCVR向上も効果的であり、計測から判明したボトルネックを1つずつ解消することが成果拡大の鍵になります。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

オウンドメディアの成功事例

メディアグロースのオウンドメディアは、オウンドメディア成功事例のひとつです。

単に記事を量産するのではなく、キーワードごとに適切なCV導線を設計し、情報収集段階のユーザーにはホワイトペーパー、検討段階のユーザーには問い合わせフォームへ誘導するなど、ユーザーの検索段階に応じた施策を行ってきました。

また、記事のクオリティを高めるに留まらず、被リンク対策も並行して実施したことで、ドメイン評価を上げ、SEOに強いオウンドメディアに成長しています。

その結果、2025年8月時点で「LLMO対策」1位、「SEO対策 東京」1位、「SEO 外注」5位を達成し、少ない記事数でも安定的なリード獲得に繋がっています。

オウンドメディアは、戦略次第で大手企業を上回る成果を出せる可能性があります。

費用対効果を重視した運用を検討中の方は、ぜひメディアグロースの無料相談をご活用ください。

目的や業種に合ったSEO施策をご提案

オウンドメディアに関するよくある質問

オウンドメディアとSNSの役割の違いは何ですか?

オウンドメディアは、自社が保有するWebサイト上で記事などを公開し、検索エンジン経由で長期的に集客することができます。

一方、SNSは、フォロワーとの意思疎通を通じて短期的に拡散を狙えるのが特徴です。

両者の大きな違いは「資産性」と「即効性」にあります。

オウンドメディアは記事が資産として蓄積され、長期的なリード獲得につながるのに対し、SNSは瞬発的な話題拡散には強いものの、投稿の効果は短期間で薄れやすい傾向にあります。そのため、目的に則して使い分けることが大切です。

SEO対策の効果にお悩みの方は株式会社メディアグロースへ

オウンドメディアは、長期的資産となる重要な集客チャネルです。特に、BtoB企業の場合は有効な施策として成果を発揮してくれるでしょう。

また、オウンドメディアで成果を上げるには、SEO対策が必要不可欠です。

株式会社メディアグロースでは、月6万円~、長期契約不要で「本当に必要な施策だけに厳選」したSEOコンサルティングを行っています。

「自社サイトのSEO効果を最大化したい!」「売上げアップにつながるキーワード選定をしてほしい!」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

目的や業種に合ったSEO施策をご提案

この記事の著者・運営者:株式会社メディアグロース

自社運営で培ったSEOの知見をもとに、SEOコンサルティングや記事制作代行を行う。代表は10年以上のSEO対策歴を持つ舟崎友貴。YouTubeチャンネル「SEO大学-メディアグロース」でSEOの最新情報を配信している。