【2026年2月完全版】SEO対策とは?基本的なやり方と対策方法を具体例付きでSEO会社が徹底解説!

- F

- SEO対策とは「検索エンジン最適化」のことで、自社サイトが検索エンジンで上位表示されるように実施する対策のこと

- SEOは「課題が明確で購買意欲の高い顕在ユーザーを安定的に集められる」という他の手法にはない利点があり、「持続性・資産性・費用対効果の高さ」が人気の理由となっている

- 現在のSEOは、内部対策、外部対策、コンテンツ対策、E-E-A-T対策といった4項目を総合的に対策することが求められており、総合的にサイトのドメイン評価やページ評価を上げていくことが重要となる

- なお、メディアグロースの無料相談を活用すれば、無料でサイトの課題や優先度の高い施策をアドバイスして貰える

- 強引な営業行為はなく、問い合わせフォームから1分で申込できる

単発6万円~依頼可能!

SEO対策にお悩みの方へ

SEO対策に以下のようなお悩みを抱えていませんか?

・SEO対策の正しい進め方、やり方が分からない

・上位表示させたいキーワードの検索順位が上がらない

・アクセスは集まったが、問い合わせや売上に繋がらない

SEO対策には多くの企業が力を入れていますが、検索上位表示に成功し、問い合わせや売上に繋げるには、高度な知見が必要になります。

メディアグロースでは、100サイト以上の対策実績をもとに、再現性のあるSEO対策の独自フレームワークを作成しています。

もし現状、SEO対策に伸び悩みや課題がある場合は、まずは「SEO対策ノウハウ3点セット」を無料ダウンロードしてください。

事例やチェックリストも公開中!

弊社では、以下動画を「AI時代のSEO対策の教科書」として、網羅的に解説しています。

目次

SEO対策とは

SEOとは、「Search Engine Optimization」の頭文字を取った略称で、「検索エンジン最適化」のことを指します。

SEO対策とは、自社サイトが検索エンジンに適切に評価され、検索結果の上位に表示されるように行う対策のことです。

SEOは課題が明確で購買意欲の高い顕在ユーザーを安定的に集められるという他のチャネルにはない利点があるため、「費用対効果の高い集客手法」として注目され続けています。

ただし、現代のSEO対策は「総合格闘技」と呼ばれており、1つの対策で済むことはなく対策内容が多岐にわたるため、独学で習得・運用するのはやや難易度が高いです。

現在のSEOは、内部対策、外部対策、コンテンツ対策、E-E-A-T対策といった4項目を総合的に対策することが求められているため、小手先の手法ではなく、総合的にサイトのドメイン評価やページ評価を上げていくことが重要になります。

SEO対策の効果については、以下記事もご参照ください。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

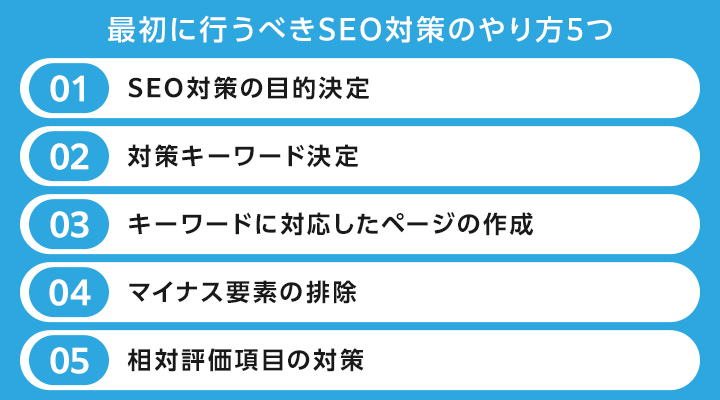

最初に行うべきSEO対策のやり方5つ

最初に行うべき「SEO対策の5ステップ」は、以下の動画でも詳しく解説しています。

SEO対策の目的の決定

SEO対策で陥りがちなパターンの一つが、「目的が曖昧なまま対策を進めてしまうこと」です。

当初は「売上利益の増加」を目的にしていたはずが、「アクセス数が増えているから大丈夫だろう」「1位を取れているから上手くいっている」など、気付かないうちに方向性がズレてしまうことも少なくありません。

こうしたズレを防ぐためには、まず「SEO対策を行う目的は何か」を明確にすることが重要です。

そのうえで、施策の内容や方向性が当初の目的と一致しているかを、定期的に見直しながら進めることが成功の鍵となります。

対策キーワードの決定

目的が明確になったら、次に行うべきは「対策キーワードの選定」です。

対策キーワードの選定基準は、以下の3点です。

- 検索ボリュームが一定数以上あるか

- 競合性が高すぎるキーワードではないか

- 上位表示難易度が高すぎるキーワードではないか

検索ボリュームが一定数以上ないと、いくら上位表示をしても流入数やCV数が増えにくいです。

また、競合性や上位表示難易度が高すぎる場合は、どれだけ対策をしても上位表示は難しいでしょう。

そのため、まずはキーワード候補を網羅的に洗い出し、上記の要素をもとに優先度をつけて整理・選定していくことをおすすめしています。

対策ページの作成

対策キーワードが決定したら、「対策キーワードに対応する対策ページ」を作成します。

ここでの注意点は、「対策ページがユーザーの検索意図を満たせているか」という点です。

- 対策キーワードで検索するユーザーの検索意図を満たしているか

- 対策ページの種別は上位サイトと同じになっているか

ありがちなのが、「ユーザーの検索意図を考えずに自身が盛り込みたい内容ばかりを含めてしまい、一向に順位が付かない」といったケースです。

例えば対策キーワードが「SEO対策 依頼」の場合、「SEO対策 依頼」でGoogle検索し、上位サイトのページを確認し、ユーザーの検索意図が何かを調査したうえで、対策ページの構成を考えるべきです。

対策ページを作成する際は「そのキーワードの検索意図は何か」「ユーザーは何を知りたいのか」を必ず確認してから作成するようにしましょう。

マイナス要素の排除

続いて実施するのは、「マイナス要素の排除」です。

マイナス要素の排除とは、「クロール対策」「index・noindex対策」などのことで、すべてのサイトに必須ではなく、サイト全体に致命的なマイナス要素がある場合に実施します。

サイト全体にマイナス要素がある場合、いくらコンテンツの質が良く良質な被リンクが集まっていたとしても順位が付きにくくなってしまいます。

「サイト内に致命的なマイナス要素がないか」は必ずチェックしましょう。

相対評価項目の対策

最後の項目が「相対評価項目の対策」といい、競合サイトとの差分を埋めるための施策です。

SEOでは、競合サイトとの相対評価で順位が決まるため、相対評価項目の対策は必要不可欠です。

具体的には「被リンク対策」や「対策ページに自社独自のオリジナル要素を追加する」などが挙げられます。

これらはあくまでSEO対策の土台固めができてから実施するべき項目ですので、その他の優先度の高い施策を実施した後に行うことが推奨となります。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

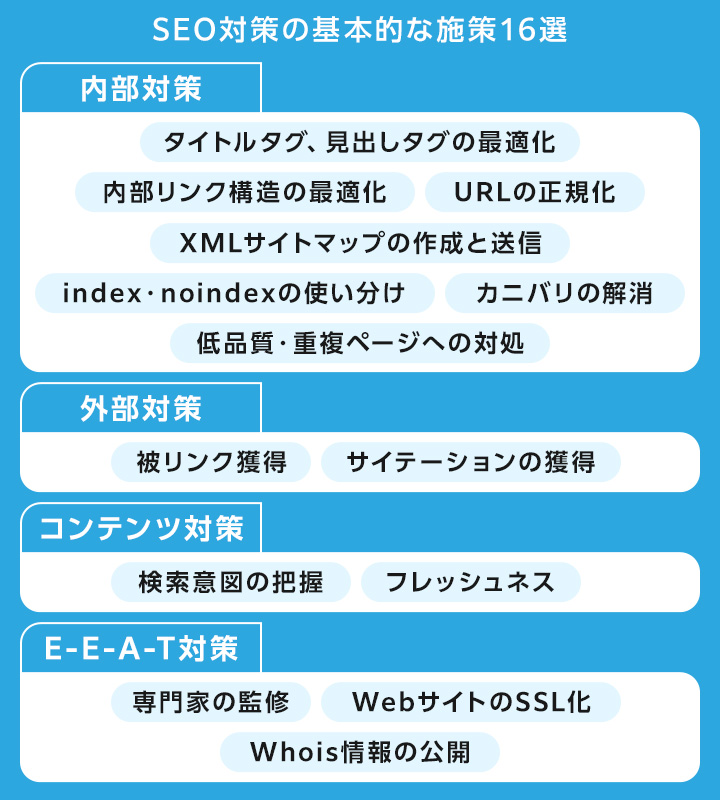

SEO対策の基本的な施策16選

SEO対策の基本的な施策は、「内部対策」「外部対策」「コンテンツ対策」「E-E-A-T対策」の4つです。

「SEO対策の基礎的な施策」は、以下もご参考ください。

内部対策

内部対策は、主に「タグ構造の最適化」「内部リンクの最適化」「クロール対策」「index・noindex対策」になります。

タイトルタグの最適化

タイトルタグは、ページのタイトルを表すタグのことです。

タイトルタグの付け方は、対策キーワード名を可能な限りタイトルの前半に含めるようにし、二語以上の場合は、なるべく完全に一致させた形で含めるようにしましょう。

以下のNG例では、「会社」が含まれておらず、「SEO対策」も後半に位置しています。

- NG例: 優良で評判のよいSEO対策の専門業者を紹介!

- OK例: SEO対策会社おすすめ5社を紹介:失敗しない選び方と費用相場

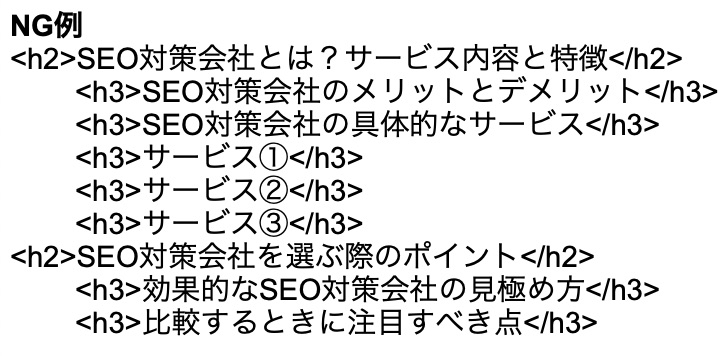

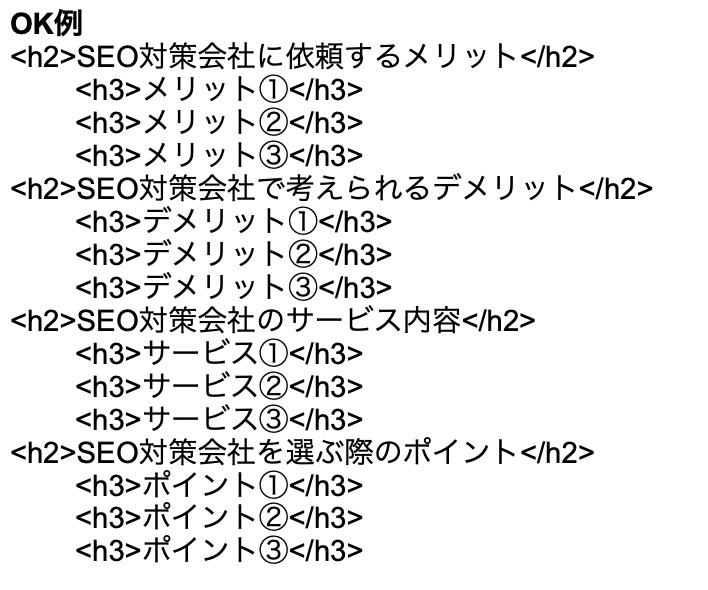

見出しタグの適切な設置

見出しタグとは、記事の大見出しや小見出しを設定する際に使うタグのことです。

h2 → h3 → h4という階層構造を守って、ひとまとまりの見出しは入れ子になるように設置していきます。

また、h2やh3見出しには、なるべく不自然にならない範囲で対策キーワードを含めることも重要です。

- 適切な階層構造になっているか

- 可能な限り、自然な形で対策キーワードを含められているか

以下のNG例では、大見出し(h2)に内包されている小見出し(h3)の内容が一致していません。

OK例では、大見出しに対して小見出しの内容にブレがなく、適切な階層構造になっています。

内部リンク構造の最適化

内部リンクとは、同じWebサイト内でページ間をつなぐリンクのことです。

内部リンクのリンクジュースにより、リンク元のページからリンク先のページにSEO評価を受け渡すことができます。

また、ユーザーが内部リンクをクリックすることで、内部リンク先のページ評価が上がりやすくなります。

- アンカーテキストにキーワードを含める

- 関連性が高いor評価が高いページに設置する

内部リンクを設定する際は、リンク先で上位表示を狙うキーワードをアンカーテキストに含めることが重要です。これにより、検索エンジンにリンク先のページとキーワードの関連性を適切に伝えられます。

また、なるべく評価の高いページ、もしくは関連性の高いページから内部リンクを設置することで効果が高まりやすくなります。

URLの正規化

URLの正規化とは、重複コンテンツの対策で実施する施策のことです。

重複ページ(同じ内容のページ)が異なるURLでアクセス可能な場合に、検索エンジンが評価するページを統一するために行います。

URLの正規化を行うことで、重複コンテンツとみなされるリスクを軽減し、SEO評価の分散を防ぐことができます。

例えば、以下のような異なるURLで同じページが表示される場合、検索エンジンはこれらを別のページとして認識する可能性があります。

重複コンテンツとみなされると、ページ評価が下がりやすくなるだけではなく、サイト全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、注意しましょう。

NG例:

https://example.com/page

https://example.com/page/

https://www.example.com/page

http://example.com/page?ref=homepage

重複コンテンツの対策には、以下の方法で正規URLを指定します。

- rel="canonical"タグの使用

HTMLコード内で正規URLを明示することで、検索エンジンに評価してもらいたい正規URLを伝えます。 - 301リダイレクトの設定

非正規URLから正規URLにリダイレクトすることで、ユーザーや検索エンジンを適切なURLへ誘導します。

XMLサイトマップの作成と送信

XMLサイトマップとは、検索エンジン向けに、Webサイト内のページURLを記載したファイルのことです。

中規模以上のサイト(数十万ページ以上)もしくは大規模サイト(数百万ページ以上)の場合は必須となりますが、それ以下のページ数のサイトは不要な場合が多いです。

XMLサイトマップを作成することで、インデックス登録、もしくは評価させたいページを検索エンジンが効率よくクロールできるようになり、対策ページが検索エンジンから評価されやすくなります。

作成したXMLサイトマップは、Google Search Consoleの「サイトマップを追加」を使って検索エンジンに送信できます。

index・noindexの使い分け

noindexタグは、特定のページを検索エンジンにインデックスさせないよう指示するタグのことです。

検索結果に表示させる必要のないページや、サイト全体のSEO評価を下げる可能性があるページには、noindexタグを設置します。

適切にindexとnoindexを使い分けることで、評価させたいページに評価が行き渡り、評価させたくないページが評価されなくなります。

例えば、以下のような、重複コンテンツ、低品質ページ、テスト用のページなどが該当します。

- タグページ(十分なコンテンツ量がある場合を除く)

- 書庫や日付アーカイブページ

- サイト内検索結果ページのようなパラメータページ

(検索流入を目的としない場合) - サンクスページ

- CMSの管理ページやログインページ

一方で、以下のようなページはindex登録するべきページですので、誤ってnoindexタグが設定されていないか確認するようにしましょう。

- 検索上位を狙いたいページ

- キーワードには直接対応していないが必要な情報を含むページ

(例:お客様の声ページや各種ポリシーページなど) - 主要なカテゴリページ

カニバリの解消

カニバリゼーション(カニバリ)とは、同一ドメイン内で、複数のページが同じキーワードで順位を食い合ってしまっている状態を指します。

カニバリが発生すると、検索エンジンがどのページを優先して評価すべきか判断できなくなるため、本来のポテンシャルよりも順位が低くなってしまう傾向があります。

カニバリの発生については、Google Search Consoleの「検索パフォーマンスレポート」で確認可能です。

同一キーワードに対して複数のページが表示されている場合、カニバリが発生している可能性が高いと言えるでしょう。

カニバリの解消方法としては、以下の施策が有効です。

ただし、カニバリの解消方法はケースバイケースですので、SEO対策の専門会社に依頼することがおすすめです。

- 類似している複数のページを1つにまとめる

- タイトルタグから重複するキーワードを削除

- 複数ページに分散している情報を整理

- 内部リンクの見直し

低品質ページへの対処

低品質ページは、Google Search Consoleの「ページ」にて確認することができます。

Googleは、以下のようなページを低品質ページと定義しています。

- 特定のページへの誘導のみを目的として作られたページ

- 大量に生成されたコンテンツ

- 無断で複製されたコンテンツ

- 内容の薄いアフィリエイトページ

ただし、近年は低品質ページの基準値が高くなっていると感じており、弊社では以下のようなページも低品質ページであると定義しています。

- ページのボリュームが明らかに少なくインデックスされていないページ

- 検索上位を狙っている記事だがSEO経由の流入がほどんどないページ

低品質ページの対処法もケースバイケースでありますが、「ページの削除」「ページの統合」「リライトによる文量の増加」などが主な施策となります。

こちらも難易度の高い項目ですので、SEO対策会社に相談することがおすすめです。

重複ページへの対処

重複ページは、Google Search Consoleの「ページ」にて確認することができます。

よくある重複ページの例は、以下のとおりです。

- 例①同じ内容のページなのに、複数のURLが生成されている(「http」「https」「/index.html」「/index.php」など)

- 例②内容は同じだが、PC版とスマホ版でURLが異なる

- 例③ECサイトで、同一商品の色違いの商品ページが生成されている

重複ページはSEOにおいて以下のようなデメリットがあります。

- 重複ページ自体が低評価の原因となりサイト全体に悪影響を及ぼす可能性がある

- ページ同士でSEO評価が分散してしまう

- SEO評価が分散してしまうことで検索上位に表示されにくくなる

重複ページを残す必要がない場合は「削除」または「重複元ページから重複先ページに301リダイレクトの実施」などの対策を講じます。

重複ページを残す必要がある場合は「canonicalタグで正規ページを指定し、URLの正規化」「重複率の低減」などを実施して対応しましょう。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

外部対策

外部対策とは、被リンクやサイテーションの獲得を指し、外部サイトからの評価を上げるための施策です。

被リンク獲得

被リンクとは、「外部サイトに自社サイトへのリンクを貼ってもらうこと」を指します。

獲得すべき被リンクの特徴は以下の通りです。

- 権威性のあるサイトからの被リンク

- 関連性の高いサイトからの被リンク

- 信頼性の高いサイトからの被リンク

ただし、どんなに良質なコンテンツを作ったとしても、自然に被リンクが集まるのは難しい場合があるため、自らリンク獲得のためのアクションを起こすことも重要です。

主な被リンク獲得方法は以下のとおりです。

- 協賛リンク

イベントやプロジェクトに協賛することでリンクを獲得する - 取引先からのリンク

取引先やパートナー企業に自社サイトのリンクを設置してもらう - 監修リンク

記事を監修してもらい、監修者サイトからリンクを設置してもらう - 自然リンク

ユーザーが有益と感じ、自発的にリンクを張る - 営業リンク

比較サイトなどに営業メールを送ることで、リンク設置を依頼する

(金銭や物品のやり取りが発生する場合、ガイドライン違反になるため、注意)

これらの施策を実施することで、自然に被リンクがつくのを待つよりも高確率で被リンク獲得を目指せます。

サイテーションの獲得

信頼性のあるサイテーションを増やすには、以下の施策が有効です。

- 口コミサイトへの掲載

- ローカルメディアとの連携

- SNSでの言及

被リンクとサイテーションを適切に組み合わせることで、外部からの信頼性を高め、検索エンジンに評価されやすいサイトにすることができます。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

コンテンツ対策

次にコンテンツ対策の方法について見ていきましょう。

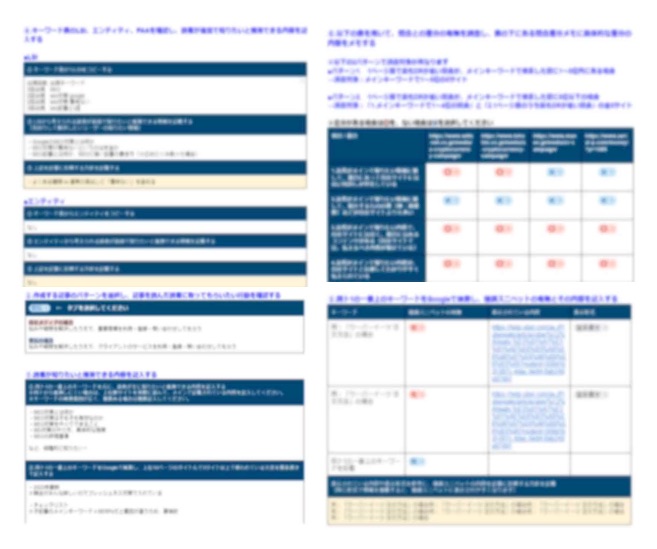

検索意図の把握

対策キーワードにおけるユーザーの検索意図を正確に把握することは、良質なページを作成するうえでの基本です。

検索上位を獲得するには、ユーザーが求めている情報や解決したい課題を分析し、それらに応じた適切なコンテンツを提供することが求められています。

ユーザーが何を知りたいのか、どのような問題を解決したいのかを調査し、スプレッドシートなどに分析結果をまとめておくのがおすすめです。

弊社の場合は、以下のようなオリジナルの調査シートを活用し、1キーワードごとに、ユーザーの検索意図を調査・分析しています。

フレッシュネス

フレッシュネスとは、検索エンジンが最新の情報を優先的に表示し、ユーザーに新鮮で有益な結果を提供するアルゴリズムのことです。

特に変化の早い業界や季節に関連するコンテンツでは、最新情報が含まれる内容を重視する傾向にあるため、定期的にコンテンツをアップデートすることが重要です。

例えば、最新の統計データやトレンド情報の追加、価格の変更情報の更新などを行うことで、情報鮮度が高い記事コンテンツにすることができます。

2023年以降、情報鮮度が高い記事コンテンツが上位表示されやすい傾向が継続しているため、記事の情報更新は必要不可欠です。

例えば、「記事の更新日が古い」「情報が古い」「内容は最新でも、検索結果に表示される更新日が古い」などがある場合、順位が下がりやすくなってしまいます。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

E-E-A-T対策

E-E-A-T対策とは、以下4つの要素を高める施策のことです。

- 経験(Experience):コンテンツ制作者が、トピックに関して必要な直接の経験もしくは、人生経験をどの程度持っているか

- 専門性(Expertise):コンテンツ作成者が、トピックについて必要な知識やスキルをどの程度持っているか

- 権威性(Authoritativeness):コンテンツ作成者もしくはWEBサイトが、そのトピックの信頼できる情報源として、どの程度知られているか

- 信頼(Trustworthiness):どの程度、ページが正確で、誠実で、安全で、信頼性があるか

専門家の監修

「専門性(Expertise)」を高めるためには、業界の専門家に記事を監修もしくは執筆してもらうのがおすすめです。

監修者の名前やプロフィールをコンテンツ内に明示することで、読者と検索エンジンの両方に専門性の高さを伝えることができます。特に医療や法律など、専門知識が求められる分野では、専門性の向上に繋がりやすいでしょう。

WebサイトのSSL化

SSL化(https対応)は、Webサイトのセキュリティを強化する基本施策です。

SSL化によりユーザーのデータを安全に保護できるだけでなく、検索品質評価ガイドラインで定義される「信頼(Trustworthiness)」の向上に繋がる可能性があります。

Whois情報の公開

Whois情報は、ドメインの登録者情報(運営者名、連絡先、住所など)を確認できる公開情報です。

この情報を公開することで、サイトの透明性が高まり、ユーザーや検索エンジンからの信頼を獲得できる可能性があります。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

SEO対策の重要性と優位性

SEOで一度上位表示できた場合は、安定した集客経路として機能するため、資産性の高い集客手法であると言えます。

また昨今では、Google検索に「AI Overview」という機能が追加され、キーワードで検索した際に上部の枠に「AIによる概要」といったコンテンツが追加されるようになりましたが、こちらもSEOで上位表示をすることで掲載される可能性が高まると考えられています。

また、「LLMO対策(AI検索最適化)」においても、AI Overviewが中心となる施策であり、AI検索を制するためにはSEO対策のリテラシーやノウハウが必要不可欠となります。

SEO対策をすることで最新のAI検索にも寄与することになるので、今後もSEO対策は欠かせない集客手法となるでしょう。

SEO対策を行う目的

基本的なSEO対策の目的は「コンバージョン獲得による売上利益の増加」もしくは「サービスや自社の認知拡大」のどちらかになります。

SEO対策をすることで、Webサイトやページが検索エンジンから適切に評価され、ターゲットユーザーが検索する際に上位に表示されるようになります。

これにより、見込み客を安定的に自社サイトへ集客することができ、結果として商品の購入や問い合わせの増加といったコンバージョンの増加、さらにはブランド認知の向上につながります。

SEO対策のメリット・デメリット

SEO対策のメリット

SEO対策のメリットは、主に以下4点です。

- 持続性・資産性の高さ

- 顕在層に直接アプローチできる

- 広告費を節約できる

- 広告枠と比べてクリック率が約27%高い

持続性・資産性の高さ

SEO対策は、「一度上位表示されれば安定的に見込み客を獲得できる持続性・資産性の高さ」が大きなメリットです。

Web広告やSNS運用の場合、広告出稿や投稿を止めると集客効果は止まってしまうので、毎週もしくは毎日、何かしらの打ち手を講じる必要があります。

一方SEOでは、一度上位表示されれば以降も継続的・安定的に集客効果が見込めるため、持続性・資産性の高さを強みにしています。

顕在層に直接アプローチできる

SEO対策には、「自分で検索した顕在層(利用を検討している層)に直接アプローチできる」というメリットがあります。

キーワードにはKnowクエリ(知りたい)、Goクエリ(行きたい)、Doクエリ(したい)、Buyクエリ(買いたい)といった種類があり、中でも顕在ニーズの高いキーワードは「Goクエリ」「Doクエリ」「Buyクエリ」に含まれていることが多いです。

商材によって変動はありますが、「〇〇依頼」、「〇〇料金」、「〇〇おすすめ」などのコンバージョンに近いと想定されるキーワードで上位表示させることで、購買意欲が高いユーザーにアプローチすることができるでしょう。

広告費を節約できる

SEOの集客経路を構築することで、広告費を削減できる可能性があります。

Web広告費は、年々CPA(獲得単価)が上がり続けている傾向にあり、ROAS(費用対効果)が合わなくなったり、広告費の高騰に苦戦している方も多いことでしょう。

実際に弊社にお問い合わせいただいたお客様でも、これまでWeb広告でしか集客しておらず、CPAが高騰し続けてしまったことで困窮し、SEOに活路を見出した方がいらっしゃいました。

SEOでは、一度上位表示出来れば以降の運用コストは定期的な更新や順位変動への対応など最小限に済むため、広告費を削減し、広告依存を減らしたい方におすすめの手法です。

広告枠と比べてクリック率が約27%高い

1位に表示されたときのSEOのクリック率は30%以上であるとされており、リスティング広告のクリック率は3%程度ですので、大きく上回っています。

もしリスティング広告で成果が出ているキーワードがあれば、SEO対策をするうえでかなりの武器になります。

それらのキーワードでSEO対策を行うことで、広告費を削減し獲得単価(CPA)を減らしつつ、効率的に集客できる可能性が高まります。

リスティング広告をメインに集客しており、まだSEO対策を実施していない、あるいはSEOで成果が出ていない方は、以下の動画をご覧ください。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

SEO対策のデメリット

SEO対策には、以下のようなデメリットがあります。

- 上位表示できるまでに一定の時間がかかる

- 順位が下落するリスクがある(Googleコアアップデートなど)

上位表示できるまでに一定の時間がかかる

SEO対策は、広告運用と比べると即効性が低く、中長期視点での対策が必要不可欠です。

一部ドメインが強いサイトの場合、数週間で成果が出る場合もありますが、通常、SEO対策の効果が出るまでには最低3か月〜半年以上はかかると言われています。

ただし、一部ドメインの強いサイトの場合、対策数週間で4位から1位を獲得し、SEO経由のリード数が1.5倍になった事例もあります。

逆に難易度の高いキーワードを対策していたり、ドメインが弱いサイトの場合は、成果が出るまでに1年以上かかる場合もあります。

順位が下落するリスクがある(Googleコアアップデートなど)

3か月〜半年に1回程度、「Googleコアアルゴリズムアップデート」といって、Googleが検索アルゴリズムを大幅に変更することがあります。

SEOでは、コアアップデートのタイミングで自社サイトの順位が乱高下したり、アップデート内容に違反している場合は順位が下落するリスクもあります。

そのため、維持コストは大きくかからないものの、一度上位表示できたからといって安心していいわけではなく、定期的な更新や改善は必要になってきます。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

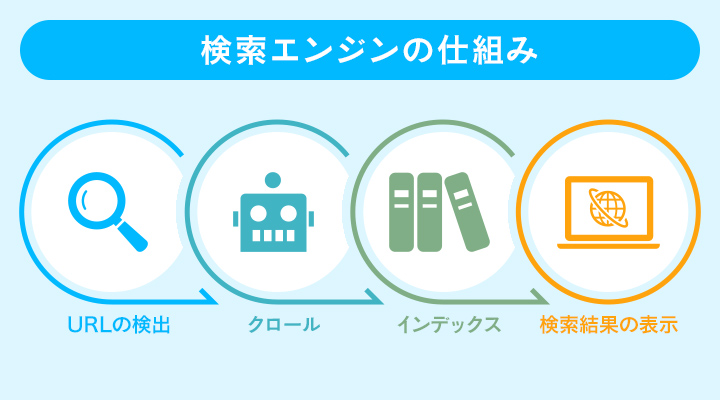

検索エンジンの仕組み

SEO対策を実施してから、検索結果に表示されるまでの仕組みは以下のとおりです。

URLの検出

最初のステップは、検索エンジンがWebページの存在を認識することです。

URLは、他のページからのリンクを辿る形で自動的に検出される場合もあれば、サイト運営者が能動的に検索エンジンに伝えていく必要があるケースもあります。

例えば、Googleサーチコンソールを使用して手動リクエストを送信したり、XMLサイトマップを作成して提出することで、新規URLがより早く検出されやすくなります。

クロール

クロールは、検索エンジンが検出したWebページを巡回して内容を収集するプロセスです。

この作業を行うのは、「クローラー」と呼ばれる自動巡回プログラムになります。

クローラーはリンクを辿りながらWeb全体を巡回し、各ページの内容を確認しています。

クロールが行われることで、ページの内容が検索エンジンに把握され、次のインデックス登録の準備が進められるため、検索順位を決定するための重要なプロセスと言えるでしょう。

インデックス

インデックスとは、クロールされたWebページを分析し、検索エンジンのデータベースに登録するプロセスを指します。

インデックスされるとページが検索結果に表示される候補となりますが、クロールされたページがすべてインデックスされるわけではありません。

検索エンジンはページの内容や品質を評価し、価値があると判断した場合のみデータベースに登録します。

この評価基準に明確なルールはありませんが、質の高いコンテンツであると判断された場合のみ、インデックスされるようになっています。

インデックスが完了することで、次のプロセスである検索結果への表示に進む準備が整います。

そのため、まずはターゲットにとって有益な質の高いコンテンツを作ることが重要と言えるでしょう。

検索結果の表示

インデックスされたページは、検索エンジンのアルゴリズムによって評価され、関連性や品質などの基準に基づき検索結果の順位が決まる仕組みです。

Googleの検索アルゴリズムは、ベビーアルゴリズムと呼ばれる200以上の要素をもとにページを判断しています。

結果を判断するポイントは以下のとおりです。

- 検索クエリの意味

- コンテンツの関連性

- コンテンツの質

- ウェブサイトのユーザビリティ

- コンテキストの設定

これらの評価基準をもとに、ページのランキングが決まり、ユーザーの検索結果に表示される仕組みです。

一連の流れを理解することで、SEO対策の仕組みを明確にすることができます。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

SEO対策をする際に事前に押さえたい最新のGoogleの方針

SEO業界は変化が激しく、最新動向も変わりやすいため、定期的にGoogleの方針をチェックしておくことが大切です。

特に以下のポイントは押さえておきましょう。

Googleが提示する10の事実

Googleは、SEO施策を行う上で参考になる「10の事実」を提示しています。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

2. 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

3. 遅いより速いほうがいい。

4. ウェブ上の民主主義は機能する。

5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

6. 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

7. 世の中にはまだまだ情報があふれている。

8. 情報のニーズはすべての国境を越える。

9. スーツを着なくても真剣に仕事はできる。

10. 「すばらしい」では足りない。

出典:Google が掲げる 10 の事実

これらの原則は、ユーザーに価値を提供することを最優先に考え、サイト全体の品質を向上させるための基盤となる考え方です。

YMYL領域の評価基準

YMYL(Your Money or Your Life)領域は、健康やお金、法律など人生に大きな影響を与える分野で、信頼性や専門性が重要になります。

YMYLに該当するコンテンツでは、信頼できる情報を提供することがより重要になるため、ファクトチェックや「誰が書いた記事か」を明記することも重要です。

Googleが提供している2つの公式ドキュメント

Googleが提供する以下2つの公式ドキュメントは、SEO対策を行ううえで参考になります。

- Google検索セントラル

- 品質評価ガイドライン

Google検索セントラル

Google検索セントラルは、ユーザーにコンテンツを適切に表示するためのガイドラインやツールを提供する公式リソースです。

「検索エンジンの動作原理」や「SEOの基本」といった初心者向けの内容から、「質の高いコンテンツの基準」など中級者にも有用な情報まで幅広く網羅されています。

品質評価ガイドライン

品質評価ガイドラインは、Googleの品質評価者向けに作成された上級者向け資料です。

このドキュメントでは、検索結果を評価するための方法や基準が詳しく解説されています。英語版のみですが、YMYLやE-E-A-Tといった重要な概念の理解を深めるため、中級者や上級者にとって確認必須の資料と言えるでしょう。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

SEO対策で重要なポイント【AI対策】

- knowクエリのクリック率は減少しやすい

- 実業と関係のないキーワードの順位は下落しやすい

- 独自性のない記事は順位が下落しやすい

現在、AI OverviewやAIモードの登場により、SEO対策の方向性にも大きな変化が生じています。

特に「〇〇を知りたい」といった情報収集系のキーワード(Knowクエリ)においては、AIによる要約表示をユーザーが読むだけで満足し、サイトを訪問しない「ゼロクリック検索」の傾向が強まっています。

このような背景から、Knowクエリへの対策は今後価値が低下し、撤退を検討すべきフェーズにあると考えられます。

また、ドメインパワーの強いサイトであっても、「実業と関連性の薄いキーワード」では上位表示が難しくなっており、実業と親和性の高いキーワードでの対策がより重要になっています。

さらに、「専門性」「独自性」といったオリジナリティ要素は益々重要性を増しており、「専門性、独自性が全くない記事」は上がりにくい傾向にあります。

そのため、専門知識のないSEO業者に記事の本文執筆まで丸投げすることはリスクが高く、効果も期待しにくい状況です。

弊社では、SEOの骨組み(見出し構成など)は専門会社に依頼し、専門性や独自性を補うために、執筆は社内で行っていただくことが、現時点で最もベストなSEO対策の体制であると考えています。

SEO対策実績を具体例でご紹介

株式会社Venture Ocean様│SEO経由でのリード数1.5倍

株式会社Venture Ocean様は、当初「D2Cコンサルティング」といったキーワードで4位どまりとなっており、施策が頭打ちになっていました。

しかし、弊社で「ドメイン評価を挙げるための被リンク獲得」や「オリジナリティ要素の追加」などの対策を半月行ったことで、見事「D2Cコンサルティング」で1位を獲得し、SEO経由のリード数1.5倍に急増することができました。

株式会社アガルート様│「司法試験」等で上位表示しCVR向上

株式会社アガルート様では、当初「司法試験(月間検索ボリューム:33,100)」「司法試験 予備試験(月間検索ボリューム:12,100)」などの難関キーワードで2ページ目以降だったものの、弊社のお取り組み開始後、4位まで向上しております。

弊社にて、「対策ページの定義づけ」「タグ構造の改善」「内部設計」「マイナス要素の排除」「CVR導線改善」「被リンク対策」などを行い、「CVRが3〜5倍ほど改善され、短期間でも成果を上げることができた」という嬉しいお言葉をいただいております。

銀座リパール様│立ち上げ1か月で「真珠買取」2位

銀座リパール様では、立ち上げたばかりの新規ドメインでドメイン評価も何もなかったところから、対策1か月で「真珠 買取(月間検索ボリューム:2,900)」2位を獲得。

立ち上げ間もない状態で、黒字化が見える段階まで成果を上げることができました。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

SEO対策会社の評価と口コミ件数

SEO対策会社の評価を、Googleマップの評価を参考に見ていきます。

| 評価(※1) | 口コミ件数(※2) |

|---|---|

| GMO TECH(3.1 / 5.0) | 54件 |

| 株式会社ウィルゲート(3.3 / 5.0) | 29件 |

| 株式会社Speee(3.0 / 5.0) | 109件 |

出典:Googleマップ

※1,2 2026年2月3日時点

SEO対策に関するよくある質問

SEO対策を実施する際に想定される費用の目安はいくらですか?

SEO対策にかかる費用は、サイトの規模や目的、求める施策の内容によって異なります。

通常のSEO対策会社では、月30万円以上~、契約期間半年~であることが多いです。SEO対策の費用相場は、以下記事でも詳細に解説しています。

弊社では、本当に必要な施策だけに特化し、単発月6万円~SEO対策サービスを提供しています。

SEO対策の効果を計測する方法はありますか?

SEO対策の効果を計測するためには、Google AnalyticsやGoogle Search Consoleといったツールを活用します。

これらのツールを使えば、オーガニック検索からの流入数、平均順位、クリック率(CTR)、キーワードごとのランク変動などを確認可能です。

また、AhrefsやSemrushなどの有料ツールを利用すれば、競合他社の動向や詳細な分析を行うこともできます。

順位計測には、GRCのような専用ツールを用いることで、日々のランク変動を正確に把握できるようになります。SEO対策を実施する以上、順位チェックは必ず行うようにしましょう。

意味がなくなってきているSEO対策の施策はありますか?

SEOは変化が早いため、過去に有効とされていた施策でも、現在では意味をなさない施策が多く存在しています。

例えば、以前は「トピッククラスターモデル」といって、親記事と子記事を作成し内部リンクでつなぐといった「網羅性を高める手法」が流行りましたが、現在は時代遅れになっていると感じています。

現在のSEO対策では、網羅性よりも、「独自性や専門性の高いコンテンツ」や「質の高い被リンクを集めているドメイン」が評価されている傾向にあると考えています。

SEO対策でやってはいけないことは何ですか?

Googleのガイドラインに違反するブラックハットSEOは厳しく取り締まられており、ペナルティの対象となります。

具体的には、リンク購入、クローキング、隠しテキスト、誘導ページといった不正な手法が該当します。違反行為を行うと、検索結果からサイトが除外されるリスクがあるので注意しましょう。

ユーザーに価値を提供するホワイトハットSEOを徹底することが、長期的な成功の鍵となります。

SEO成功事例やチェックリストも公開中!

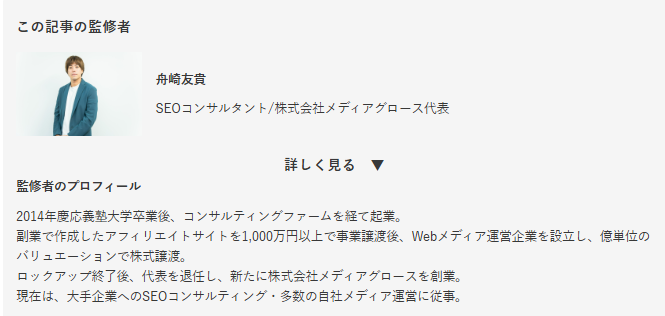

この記事の監修者

舟崎友貴

SEOコンサルタント/株式会社メディアグロース代表

詳しく見る ▼

監修者のプロフィール

2014年慶応義塾大学卒業後、コンサルティングファームを経て起業。

副業で作成したアフィリエイトサイトを1,000万円以上で事業譲渡後、Webメディア運営企業を設立し、億単位のバリュエーションで株式譲渡。

ロックアップ終了後、代表を退任し、新たに株式会社メディアグロースを創業。

現在は、大手企業へのSEOコンサルティング・多数の自社メディア運営に従事。

保有資格

監修者の身元

この記事の著者・運営者:株式会社メディアグロース

自社運営で培ったSEOの知見をもとに、SEOコンサルティングや記事制作代行を行う。代表は10年以上のSEO対策歴を持つ舟崎友貴。YouTubeチャンネル「SEO大学-メディアグロース」でSEOの最新情報を配信している。